皆さんは、宇宙が大好きだと思います。私も小学校の頃から星空を見上げるのが好きでした。きっかけは叔父の手作り望遠鏡で土星を見たことでした。高校時代には自分でも望遠鏡を作り、その望遠鏡で初めて見た月は今でも忘れられません。そう、望遠鏡は作れるのです。その作った同じ条件の望遠鏡で星を素早く導入する競技がスターキャッチコンテストです。宇宙少年団の皆さんも興味を持ちましたらやってみましょう。きっと宇宙がますます好きになりますよ。

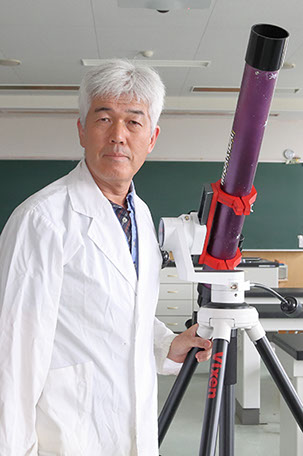

岡村先生と映画「この夏の星を見る」で使われた望遠鏡